【取得費加算の特例とは】計算方法や必要書類、3つの注意点を解説

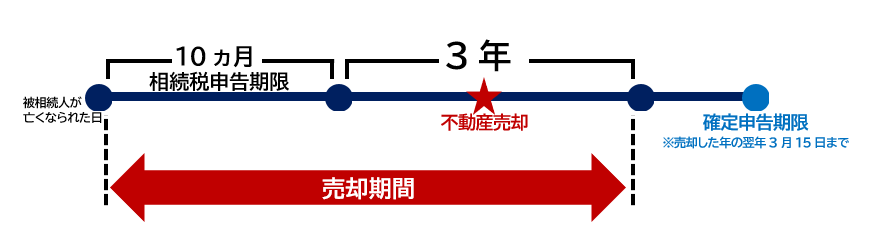

相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以降3年を経過する日までに相続した財産(不動産)を売却した場合、「取得費加算の特例」を活用することで、取得費に相続税の一部を計上して所得税を軽減することが可能となります。

財産を相続すると遺産総額が一定を超えた場合には相続税が発生する上に、相続した財産を売却した際には所得税も発生するため、少しでも納税額を抑えるために活用したい特例です。

そこで今回は、「取得費加算の特例」のしくみや適用要件、適用できる期限や計算例、必要書類などについてわかりやすく解説していきます。

取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、相続が開始された日から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算することで、譲渡所得税の負担を軽減することができる特例です。

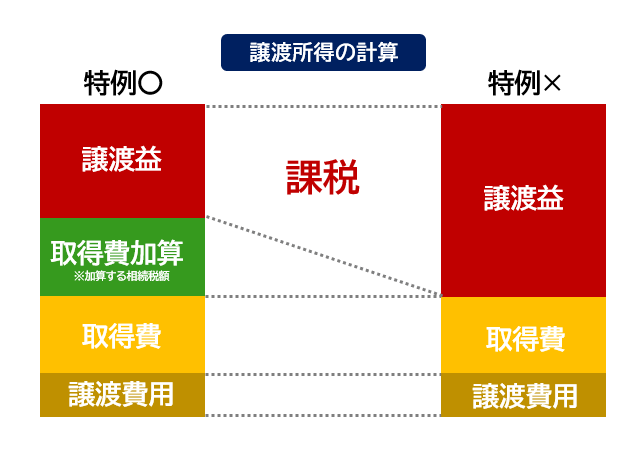

譲渡所得税は【収入金額-(取得費 + 譲渡費用)-特別控除】といった計算式で算出します。

このときの「取得費」に相続税の一部を加算すると、収入金額から引かれる金額が増えるわけですから、所得税の負担が軽減されます。

取得費加算の特例が適用される3つの要件

取得費加算の特例には3つの適用要件があります。

- 1.相続、遺贈により財産を取得した人であること

- 2.その財産を取得した人が相続税を納めていること

- 3.その財産を相続開始日から3年10か月以内に譲渡していること

下のチェックシートで適用要件に該当するかを確認することができます。

出典:国税庁資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等

取得費加算の特例を利用するときの3つの注意点とは

取得費加算の特例を利用するときに注意したいポイントが3つあります。

- 1.遺産分割協議を、取得費加算の特例の期限である相続開始日の翌日から3年10か月以内に終わらせる

- 2.複数の不動産をもっている場合は、節税効果の有利な不動産に特例を適用できるようにする

- 3.代償分割は特例の効果が減少する

1.遺産分割協議を、取得費加算の特例の期限である相続開始日の翌日から3年10か月以内に終わらせる

相続人や相続財産が確定すると、遺産の分け方を決めなくてはなりません。

これを遺産分割といい、遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といいます。遺言書がなく相続人が2人以上で法定相続分どおりに遺産分割しない場合は、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議自体、特別期限は設けられていませんが、取得費加算の特例を適用するには、取得費加算の特例期限である相続開始日の翌日から3年10か月以内に遺産分割協議を成立させなければなりません。

遺産分割についての話合いですから、慎重に進めることも大切ですが、特例の活用を考えている場合は、期限を意識して進めましょう。

2.複数の不動産をもっている場合は、節税効果の有利な不動産に特例を適用できるようにする

相続財産に複数の不動産がある場合は、どの不動産に取得費加算の特例を適用すれば、節税効果が有利となるか慎重に考慮しましょう。

最大の節税効果を期待できるのは、「取得費加算する額より売却益の方が大きい又は等しい不動産」です。次に節税効果を期待できるのは、「不動産売却益よりも取得費加算額のほうが大きい不動産」です。そして、「売却損の不動産」は取得費加算の特例による節税効果には期待できません。

3.代償分割は特例の効果が減少する

代償分割とは、特定の相続人が遺産を受け取るために、ほかの相続人に金銭を払うことです。払った金銭を代償金といいます。

代償金を支払って取得した不動産を売却した場合、取得費に加算できる相続税額の算出方法は通常とは異なります。

通常よりも加算額が減少するため、取得費加算の特例による効果にはあまり期待ができません。

つまり、取得費加算の特例の適用を考えているのであれば、遺産の分割方法で代償分割はできるだけ避けたほうがよいでしょう。

取得費加算の特例と他の特例との併用

取得費加算の特例と他の特例を併用できるかは、特例の内容によって異なります。 併用の可否について以下にまとめましたので参考にしてください。

| 特例 | 併用の可否・備考 |

|---|---|

| 小規模宅地等の特例 | 【可】 小規模宅地等の特例を活用した土地を売却した場合、取得費加算の特例の計算は、小規模宅地等の特例活用後の金額を基準として計算します。 注意したいのは、同居親族が自宅を相続した場合や賃貸不動産を相続した場合です。 この場合、相続開始から10か月間は売却してはならないため、売却するタイミングを考慮して進める必要があります。 |

| 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | 【可】 居住用財産を売却する際に得られた利益(譲渡所得)に対し、最高で3,000万円を控除できるといった特例ですが、財産を配偶者が相続した場合は、配偶者の税額軽減によって相続税課税額が0円になることがあります。この場合、取得費加算の特例は使えませんが、3000万円の特別控除の活用は可能です。 |

| 取得費不明時の「概算取得費5%」 | 【可】 不動産購入時の取得費が分からない場合、売却金額の5%を取得費とみなします。これを「概算取得費」といいますが、この概算取得費と取得費加算の特例を併用することは可能です。 |

| 特定の居住用財産の買換え特例 | 【可】 取得費加算の特例と買換え特例は、組み合わせ次第で、税額を大きく軽減することが可能です。 |

| 空き家特例(相続空き家の3000万円特別控除) | 【不可】 「空き家の特例」と「取得費加算の特例」はいずれか1つしか適用できません。 納税額の負担が軽くなる方の特例を利用しましょう。 |

取得費加算の特例の計算

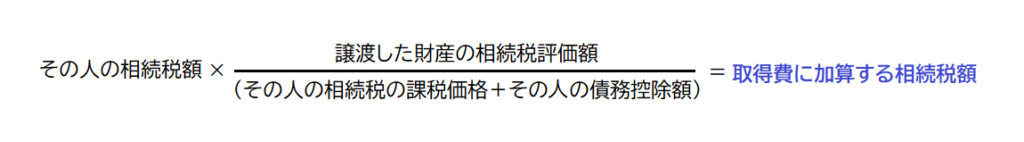

取得費加算の特例の計算方法は以下のとおりです。

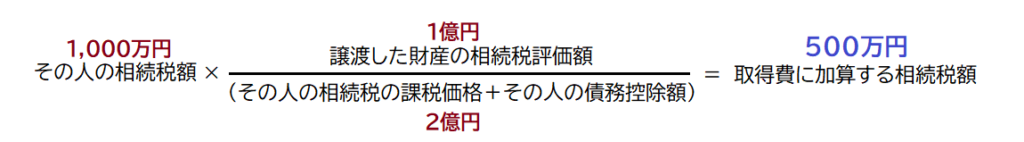

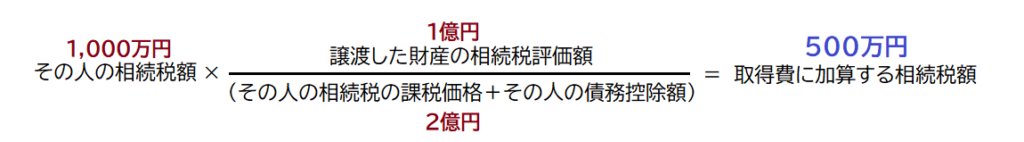

取得費加算の特例の計算例

その人の相続税額【1,000万円】

譲渡した財産の相続税評価額【1億円】

その人の相続税の課税価格+その人の債務控除額【2億円】

取得費加算の特例の必要書類・申告先

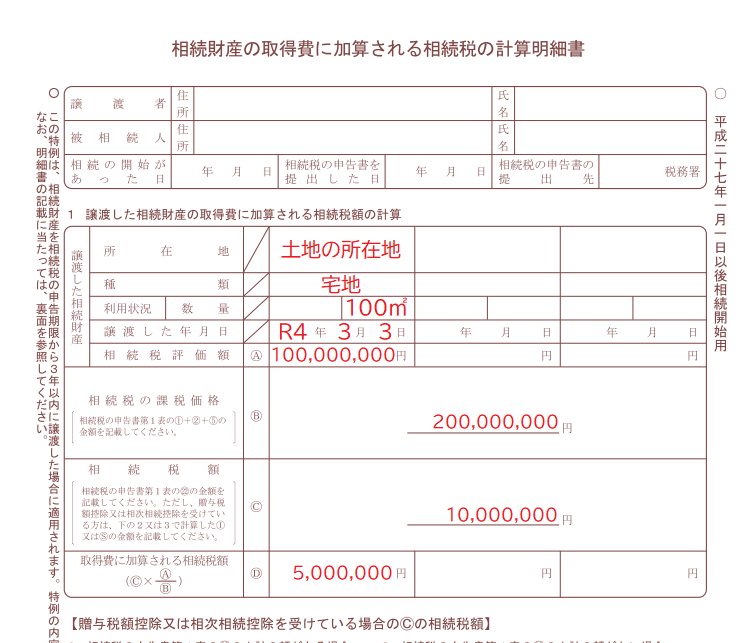

取得費加算の特例の書き方・記入例

記入箇所は、「所在地」「種類」「数量」「譲渡した年月日」「相続税評価額」「相続税の課税価格」「相続税額」「取得費に加算される相続税額」です。

先ほどの計算例の内容を使って記入例をご紹介します。

申告先

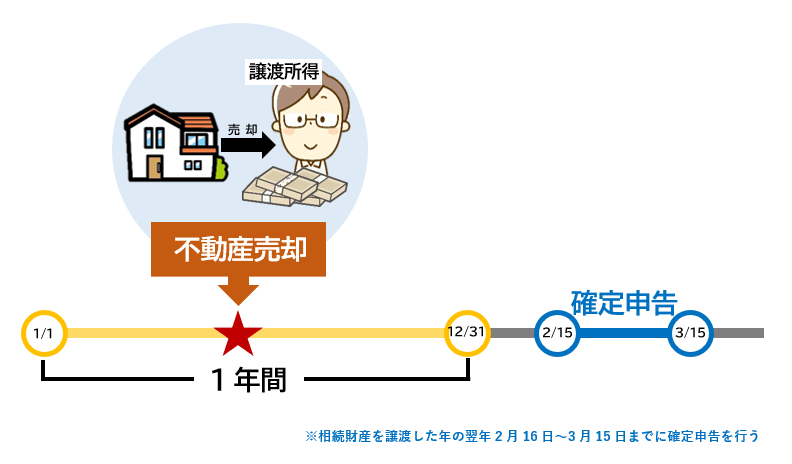

申告期限

取得費加算の特例を適用するためには、相続財産を譲渡した年の翌年2月16日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。